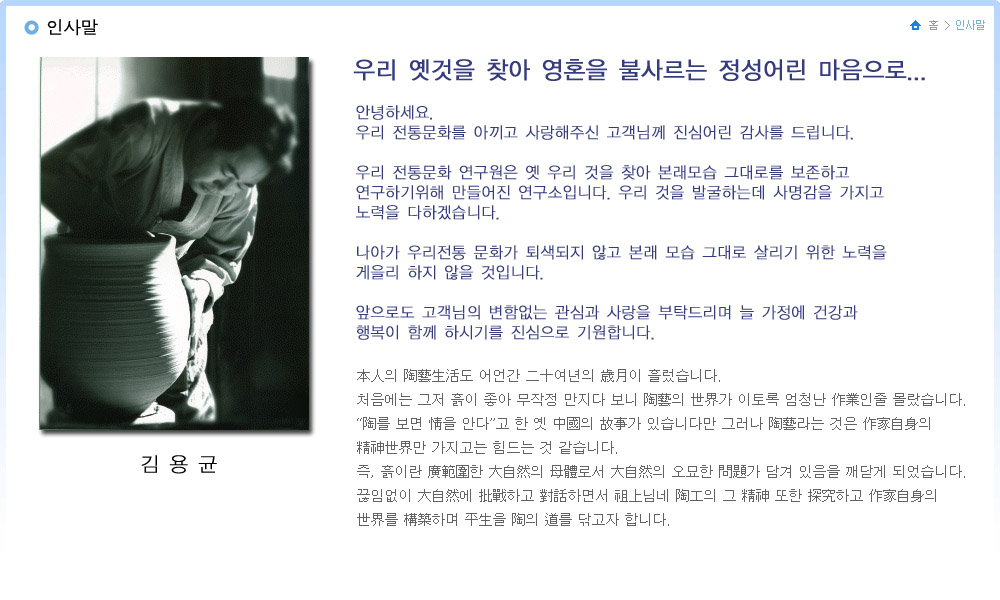

작가소개

다음은 밝은미래뉴스에 실린 작가 선생님의 기사입니다.

大自然이 되고 싶은 도예가 龍巖 김용균

과거와 현재, 미래를 잇는 척주동해비문 되살려

김영도 기자 | 입력 : 2017/02/13 [16:40]

|

대자연과 조화를 찾아

도예작품 활동을 통해 자연을 품은 우리 민족의 소박한 얼과 웅장한 기상을 현재에 되살리는데 혼신의 노력을 기울이고 있다.

그의 작품 대부분 자연과 어우러짐 속에서 과거와 현재, 미래를 연결하는 우주의 질서를 찾아내는데 집중돼 있다.

특히 자연의 위대함을 억지로 거슬리기 보다는 자기주도적인 조형의지에서 초연한 태도를 견지하며 작가 스스로 자연과 조화롭게 어우러지는 예술적 성숙성은 깊이를 가늠하기 어려울 정도로 뛰어나다.

그가 도예에 입문한 것은 20대 약관의 나이로 장인어른의 작업실에서 심부름을 하면서 어깨너머로 하나하나 기초를 닦아나갔다. 이후 장인어른의 지인이었던 소원 선생에게 도예기술을 사사받고 군대를 제대한 후에는 청암 선생에게서 본격적인 수업을 받았다고 한다.

한 때는 작품이 바라는 대로 나오지 않아 불량도자기가 창고를 가득 채울 정도였고, 인근 사람들이 가져다가 담벼락을 쌓는데 이용될 만큼 그에게는 인고의 시간이 따랐다.

마치 가마 안에서 발갛게 달궈진 도자기처럼 작품에 대한 열정들로 가득 찰 무렵 1998년 동해비 도자기 상감기법을 개발하고 이듬해 아비수도예연구소를 설립하고 삼척시청과 동해비 상표계약을 맺게 된다.

|

허목의 척주동해비(陟州東海碑)

|

삼척항이 아래로 내려다 보이는 육향산 언덕에는 신묘한 비석 하나가 고이 보관되어 있는데 비석에는 전서체로 척주동해비(陟州東海碑)라는 문구가 새겨져 있다.

이 문구는 조선 현종 2년인 1661년 삼척 부사로 부임한 미수 허목이 만든 것으로 삼각칼로 글씨를 파놓은 듯 가늘고 구불구불해 색달라 보이지만 서체가 뛰어난 그의 기개를 읽을 수 있다.

허목이 삼척부사로 부임할 당시 동해에는 조석간만(潮汐干滿)으로 인한 해파(海波)가 격심해 조수(潮水)가 육지의 부락까지 치밀어, 여름 홍수철에는 강구가 막히고 오십천(五十川)이 범람했다고 하니 백성들의 인명과 재산상의 피해는 상상을 초월했던 것으로 유추된다.

허목은 이를 안타깝게 여겨 1662년 바다의 풍랑을 막기 위해 당나라의 문호인 ‘한유’가 악어를 금축(禁逐)한 고예(故例)를 생각하며 사운사시(四韻四時)의 신비로운 문장인 동해송(東海頌)을 짓고 웅휘(雄揮)한 필치(筆致)의 전서비문(篆書碑文)을 써서 세웠다고 알려져 있다.

이후 물난리가 잠잠해지고, 바닷물이 심술을 부리더라도 이 비를 넘지는 못했다는 설이 전해져 내려온다.

척주동해비 본래 위치는 정라항(삼척항의 옛이름) 가까이 있는 만리도에 있다가 풍랑으로 마멸이 심해지자 숙종 34년인 1708년 허목의 글씨를 본 따 다시 새기고 숙종 36년 1710년 2월 육향산 동쪽으로 옮겼던 것을 1966년 현재의 자리로 위지하게 됐다.

사람들은 조수를 물리치는 영험한 힘이 있다고 퇴조비(退潮碑)라고 부르며 조수를 물리치는 신묘한 힘이 있다고 믿어 화재나 잡귀를 물리치기 위해 탁본을 많이 떠갔는데 탁본을 하면 석질이 상할 수 있어 현재는 보호각을 세워 보호하고 있다.

또 일설에 의하면 허목이 비석의 분실을 예견하고 두 개의 비를 써놓았는데 그가 예언한대로 10년 뒤 허목과는 반대편 정파의 사람이 삼척 부사로 새로 부임해 허목의 업적비나 다름없는 척주동해비를 깨어버렸다고 한다.

그러자 당장에 바닷물이 동헌 밑까지 밀려들어 백성의 원성이 자자해지자 관리 한 사람이 대청마루 밑에 묻어두었던 또 다른 비를 꺼내도록 귀띔해주어 그 뒤로 물난리가 잠잠해졌다고 하며 지금 육향산에 있는 비는 두 번째 비석이라고 한다는 말도 전해 내려온다.

|

붉게 피어난 척주동해비문

|

용암 김용균 선생의 작품을 평할 때 척주동해비문을 떼어놓고 말할 수 없다.

인간과 자연이 어우러지는 대우주 질서의 조화를 만들어낸 척주동해비문은 용암 김용균 선생이 지향하는 작품 세계의 이상이라고 할 수 있다.

그래서인지 도예 외길에서 척주동해비문을 그의 작품에 상감(象嵌)할 때만큼 긴장해 본 적이 없다고 한다.

용암 김용균 선생은 “두근거리는 가슴을 달래며 가마 문을 열었을 때 자적(紫赤)이 현황(炫惶)한 불꽃은 이윽고 자지러들고 숨 쉬는 듯 모습을 드러내면 한 순간 온몸을 떨게 한다”고 말한다.

용암은 이 대본 명도(名陶)를 만들기 위해 전남 당진의 점토(粘土)와 하동의 백토, 김천의 규석(硅石), 지리산 약토(藥土)를 손수 채집하고 정성을 다해 수비(水飛)한다.

흙물을 저어 이물을 걸러내고 흙속의 공기를 빼낸 후 물레에 올려 성형하고 깍음질을 할 때까지는 일반적인 장인(匠人)의 일상이다.

하지만 미수의 고전(古篆), 설흔 자서(字序)와 192字 사운사시(四韻四時)의 그 고기(古奇)로운 문자를 음각(陰刻)으로 파내고 적토(赤土)를 넣어 상감하는 작업에서 용암은 수 십 번이나 호흡을 가다듬지 않을 수 없다.

신비한 문의(文意)의 위엄에 감히 칼끝이 범접할 수 없어 그 과정 자체가 전율감이다.

선대의 비법을 전수받은 용암의 명도에서 다시 태어난 척주동해비문은 대본의 알몸으로 900도의 초벌구이를 또 거친다.

이어 골분(骨粉), 떡갈나뭇잎을 태운 재, 소나무를 태운 재, 약간의 광물질 장석(長石), 규석을 혼합한 유약(釉藥)을 배합해 체로 거른 후 대본은 분장과정에 들어간다.

길고 긴 스무 시간 동안 1300도의 고열을 이겨내는 인고(忍苦)의 시간과 더불어 떠오르는 붉은 태양처럼 이글거리며 빨갛게 달궈진 몸을 다시 스무 시간 동안 천천히 식혀내야 비로서 척주동해비문이 완성된다.

세상의 기운을 한데 모아

“세상에 어느 것 하나 똑같은 것이 없습니다.”

|

용암 김용균 선생의 작품들이 고이 전시된 백록명품관에는 작품 하나하나에 생명을 불어넣으며 저마다의 의미와 가치를 담아낸 장인의 기운들로 가득하다.

사실 도자기는 환경, 온도, 습도 등 자연의 일기의 영향에 따라 각각의 모습으로 태어나기 마련이기에 자로 잰 듯 기계에서 뽑아낸 똑같은 기성품이 넘치는 세상에서 손끝으로 흙맛을 느끼며 단 하나 밖에 없는 존재를 창조한다는 사실만으로도 가슴이 벅차오른다.

|

|

용암 김용균 선생이 운영하는 백록도예소 백록명품관 안에는 생기가 넘치는 작품들로 가득 차 있어 어느 것 하나 사사로이 스쳐 지나갈 수 없게 만드는 신비로움이 방문객들의 마음을 강렬하게 사로잡는다.

특히 백록명품관에 전시된 ‘진사음각 천학문매병’은 1m20cm 크기를 자랑하는 특작으로 이만한 크기의 작품을 국내외에서 유래를 찾아볼 수 없을 정도로 희귀하다.

이외에도 진사기법으로 제작된 백자와 청자도 크게 눈에 띈다. 진사 기법은 고려시대 중엽부터 사용해오던 기법으로 산화동 계통의 안료를 사용하는 것으로 자기의 빛깔을 붉게 표현하는데 은은하게 배어나는 붉은 색이 생명이다.

닭의 피(鷄血)처럼 맑고 깊은 맛의 꽃자줏빛 색채를 발하도록 만드는데 가마에서 소성되면서 변화가 심해 진사기법으로 제작된 작품의 성공률이 5% 이내로 희귀성이 매우 커 웬만한 내공없이는 불가능하다.